- 텍스트 축소

- 확대

[EBN 칼럼] 성수동과 오스틴

- 송고 2023.09.14 06:00 | 수정 2023.09.14 14:10

- EBN EBN 관리자 (gddjrh2@naver.com) 외부기고자 ()

김작가

오랜 경험으로 쌓인 확신이 있다. 선입견이 됐다. 한국의 관, 내지 지자체에서 주최하는 행사는 가지 않는다. 있는 것과 없는 것이 대표적으로 하나씩 있다. 있는 건 지루함이다. 이름부터 프로그램까지 기대가 안된다. 혹시나 해서 가보면 역시나다. 지루하다. 가히 KBS1의 애국가와 맞먹는다. 없는 건 참신함이다. 어느 지역 행사를 들여다봐도 이름만 다르고 내용은 거기서 거기다. 각 지자체마다 반드시 지켜야할 ‘노잼 레시피’라도 돌아디니는걸까. 설악산 앞에서 돌하루방을 팔고 한라산 앞에서 죽부인을 팔던 20세기 관광지와 2020년대의 관행사는 놀라울만큼 비슷하다.

음악계 언저리에서 오랫동안 일했다. 스마트폰이 없던 시절부터 해외 유명 페스티벌을 다녔다. 크게 둘로 나뉜다. 농장이나 유원지에서 열리는 페스티벌이 하나고 일상의 도시가 페스티벌 무대가 되는 게 또 하나다. 글래스톤베리(잉글랜드 서머셋) 코첼라(캘리포니아 인디오) 같은 유명 페스티벌이 전자요 페트 델 라 뮤지크(프랑스 전역), 사우스 바이 사우스 웨스트(텍사스 오스틴) 같은 행사가 후자다. 전자가 외진 곳의 일정 기간에 문화적 도시가 나타났다가 사라지는 느낌이라면 후자, 특히 사우스 바이 사우스 웨스트는 생활의 루틴으로 굴러가던 도시에 음악과 영화, 기술과 컨퍼런스의 유성유가 쏟아지는 느낌이었다. 현재의 풍요와 미래의 낙관을 예언하는 석판이 페스티벌 기간 내내 오스틴에 세워진 듯 했다.

그 기간, 2년 동안 오스틴을 방문할 때 마다 한 도시 전체를 축제로 만들 수 있는 문화적 저력이 부러웠다. 단지 자본과 컨텐츠가 있다 해서 되는 게 아니다. 주최측의 기획력과 관의 협조, 그리고 기업과 시민 사회의 적극적 동참이 삼위일체를 이룰 때 가능한 행사기 때문이다. 비슷한 시도들이 국내에서도 몇 번 있었던 것 같긴 하다. 기억이 흐릿한걸 보니 기획만 보고 기대를 접었던 듯 하다. 과연, 혹시나 해봤자 역시나였던 것이다.

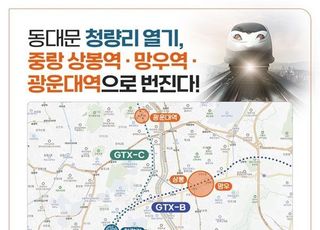

또 한 번의 시도가 있다. 기획 단계부터 ‘한국의 사우스 바이 사우스웨스트’를 모델로 하는 이벤트다. 9월 18일부터 24일까지, 성수동 전역에서 열리는 ‘크리에이티브X성수’다. 성동문화재단이 주최하고 성동구가 후원한다. 주최가 관이다. 역시나일까. 만약 성동구가 아니라면, 정확히 성수동이 아니라면 그럴 것이다. 명동, 신촌, 대학로, 압구정, 홍대앞… 시대와 함께 변해온 서울의 힙플레이스 계보의 현재를 잇고 있는 지역은 성수동이다. 기존의 계보에서 성수동은 여러모로 다르다. 강남과 강북 어느 곳에나 접근이 용이하다. 기존 상권들과 달리 과거 창고와 공장이 많았던 지역이라 가용 면적이 큰 건물들이 주를 이룬다.

가장 큰 특징은 구성 인원이다. 제조업 기반의 지식산업 센터가 공업지대로서 성수동의 맥을 잇는다면, 2010년대 이후 생겨난 공유 오피스에는 소셜, IT, 컨텐츠 기반의 스타트업이 대거 입주해 있다. 최대 패션 플랫폼으로 자리잡은 무신사가 성수동에 터를 잡았고 SM과 큐브 같은 대형 케이팝 기업도 성수동에 있다. 2차와 3차, 그리고 4차 산업 인력이 한 동네에서 생활한다. 저녁과 주말에는 곳곳에서 열리는 팝업 스토어와 마켓을 찾는 20대-30대가 인산인해를 이룬다. 서울숲을 찾는 가족 단위 방문객과 코로나 이후 다시 한국을 찾는 외국인 관광객들 또한 성수동을 주 타겟으로 삼고 있다. 이처럼 성수동은 단순히 ‘힙 플레이스’라는 단어로는 설명할 수 없는, 복합적이고 다층적이며 과거의 유산위에서 현재가 역동하는 지역이다. 지난 몇 십년간 변화해온 서울이 응축됐으되, 그 어떤 지층으로도 표현하기 힘든 새로운 문화/산업적 지역이기도 하다.

크리에이티브X성수는 이런 성수동의 특성이 잘 반영된 페스티벌이다. 나는 홍대앞에서 꽤 오랫동안 생활했다. 여기서 열리는 여러 축제를 봤고 참여했다. 대부분 음악, 미술, 도서 등 홍대앞을 반영하는 단일 테마였다. 여러 장르가 결합한 축제도 있긴 했으나, 역시 ‘문화’의 범주를 벗어나지 않았다. 관이 주최함에도, 크리에이티브X성수는 기술과 산업, 미디어와 문화예술이 융합된 형태다. 역시 관이 주최함에도, 단순한 ‘화개장터‘식 나열에 그치지 않는다.

성수동에 거점을 둔 많은 기업들이 마켓과 포럼, 공연과 전시등 종합적 형태로 결합한다. 일년 내내 크고 작은 팝업과 전시가 열리는 에스팩토리에서는 CT(culture & technology)페어라는 이름으로 유니콘급 기업들과 기술/문화 스타트업들이 결합해서 각자의 테마에 맞는 이벤트를 연다. 대표적 공유 오피스인 헤이그라운드에서는 ‘혁신’ 공유‘ 같은 키워드로 정리할 수 있는 여러 포럼이 개최된다. 성수동을 대표하는 음악 축제인 서울숲 재즈 페스티벌도 이 기간에 열리고, 무엇보다 성수동 상권을 상징하는, 성수이로(성수역 3번 출구 뒤쪽)의 교통을 통제하고 22일 거리 무대를 설치한다.

‘차없는 거리에 세워지는 무대’는 지역 행사의 랜드마크이자 지역 청년 문화의 분기점이 되곤 했다. 1996년 현 상상마당앞에서 열린 스트리트 펑크쇼는 홍대앞 인디 문화의 상징적 사건이었다. 비록 무대는 없었지만 1980년대 대학로 주말의 차없는 거리에 모여든 거리의 춤꾼들은 후일 1990년대 한국 댄스 뮤직의 인큐베이터에 다름아니었다. 2000년대 이후 쇠퇴한 신촌 상권이 백조의 노래를 불렀던 때는 연세로 명물거리에서 물총축제를 비롯한 강렬한 이벤트가 열리던 시기였다. 축제라는 것은 일상이 사건이 되는 순간이고, 사건의 순간들은 종종 축제를 위한 거리에 흐르는 음악을 통해 에너지로 승화한다. 거리의 음악은 생활의 공기를 증폭시키고 저하된 도파민을 자극한다.

생각해보면, 이런 복합적이고 다층적 페스티벌은 민에서 하긴 어렵다. 이해관계 때문이다. 그래서 관이 움직일 때 할 수 있다. 단, 민과 관이 모두 능동태의 문장을 쓸 때 가능하다. 이 중 어느 하나라도 어긋나면 혹시나 했더니 역시나의 반복에 머문다. 수동태, 혹은 강압의 문장들로 점철되기 때문이다. 과거가 예언했고 현재 역시 증명한다. ‘관 축제‘의 구태의연 사에서 크리에이티브X성수의 일주일은 무엇을 남기게 될까. 모든 큰 축제의 시작은 지극히 미약했다. 이 행사의 모델인 사우스 바이 사우스 웨스트또한 1987년 시작했을 때의 등록인원은 700명이었다. 그것도 참가팀이나 관객 대부분은 텍사스가 근거였다.

지금은? 전 세계에서 음악, 영화, 컨퍼런스, IT이벤트를 접하기 위해 찾아오는, 도심형 페스티벌의 대표로 자리잡은지 오래다. 매년 봄의 오스틴은 기술과 예술, 문화와 산업의 교차로가 됐다. 한국에도 그런 교차로가 생길 수 있다면, 크리에티브X성수가 가능성을 제시할 수 있기를 바란다. 이제껏 어떤 관행사에서도 보여주지 못했던, 그런 가능성을.

■김작가 (대중음악평론가)

-한국대중음악상 선정위원

-음악컨텐츠기업 일일공일팔 컨텐츠 본부장

©(주) EBN 무단전재 및 재배포 금지

![[EBN 칼럼] 위기의 한국 디스플레이, 탈출구는 바로 여기](https://cdnimage.ebn.co.kr/news/202409/news_1726702349_1637247_c.jpeg)

![[특징주] SK하이닉스, 모건스탠리 비관론에 ‘급락’](https://cdnimage.ebn.co.kr/news/202409/news_1726706123_1637273_c.png)

![[국제유가] 금리인하 이후 경기불안 우려에 하락…WTI 70.91달러](https://cdnimage.ebn.co.kr/news/202409/news_1726706639_1637274_c.jpeg)